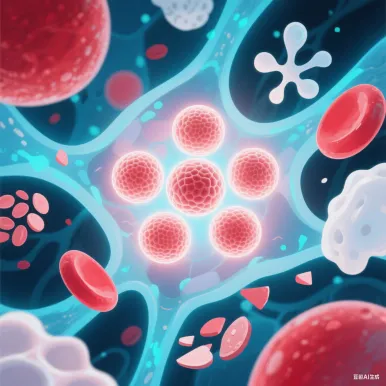

在血液病治疗领域,造血干细胞移植(HSCT)是一项革命性技术,通过植入健康造血干细胞,帮助患者重建正常造血和免疫系统,为恶性血液病、免疫缺陷病等患者带来治愈希望。今天就由成大附院血液内科专家为您解密造血干细胞移植的相关知识。 一、造血干细胞:生命的 “种子细胞” 造血干细胞(HSCs)是具有自我更新和多向分化能力的核心细胞,主要存在于骨髓中,可分化为红细胞、白细胞、血小板等各类血细胞,维持人体血液系统稳态。 三大来源 1.骨髓干细胞:传统来源,需从髂骨抽取,细胞质量稳定但采集有创。 2.外周血干细胞:通过药物(如 G-CSF)动员干细胞进入血液后分离采集,无创且恢复快。 3.脐带血干细胞:源自新生儿脐带血,免疫原性低(HLA 配型要求宽松),可长期保存,尤其适合儿童及罕见病患者。 二、哪些疾病需要移植? 1.恶性血液病:如白血病、淋巴瘤,通过移植清除癌细胞并重建免疫。 2.重型再生障碍性贫血:替代衰竭的骨髓造血功能,恢复血细胞生成。 3.遗传性疾病:如地中海贫血、先天性免疫缺陷病,通过健康干细胞纠正基因缺陷。 4.部分实体肿瘤:如神经母细胞瘤,配合放化疗后恢复造血功能。 三、供体选择:HLA 配型是关键 核心原则:供体与患者的人类白细胞抗原(HLA)匹配度越高,移植成功率越高,排斥反应(GVHD)风险越低。 •配型标准:至少 7/8 位点相合(如 HLA-A、B、C、DR 等)。 •供体类型: ◦同胞供体:兄弟姐妹间 HLA 完全相合概率约 25%。 ◦无关供体:通过骨髓库全球匹配。 ◦半相合供体:父母子女等亲属部分相合,近年技术突破使其应用广泛。 •健康要求:供体需通过严格体检,排除感染及慢性病,年龄、血型综合评估。 四、移植流程:预处理与细胞输注 (一)预处理:清障与准备 •目的: a.杀灭体内癌细胞或异常细胞; b.抑制免疫系统,减少排斥。 •方法:高剂量化疗(如环磷酰胺)联合全身放疗,为新干细胞腾出 “生存空间”。 •风险:可能引发骨髓抑制、感染、出血,需严密监测并给予抗感染、输血等支持治疗。 (二)移植过程:微创但需谨慎 •操作:通过静脉输注供体干细胞(类似输血),过程约 1-2 小时。 •植入标志:移植后 10-30 天,外周血中性粒细胞和血小板计数恢复,标志干细胞成功 “安家”。 •隔离防护:患者需入住层流病房,避免感染,直至免疫系统重建。 五、移植后挑战:并发症与管理 (一)感染:免疫低下的首要威胁 •原因:预处理导致免疫力极度低下,细菌、真菌、病毒均可能入侵。 •防控: ◦层流病房无菌环境; ◦预防性使用抗生素,根据培养结果调整用药; ◦加强营养,纠正贫血和血小板减少。 (二)移植物抗宿主病(GVHD):免疫细胞的 “误攻击” •急性 GVHD:移植后 100 天内发生,表现为皮疹、腹泻、黄疸,首选激素治疗。 •慢性 GVHD:100 天后出现,累及皮肤、肝脏、肺部等,需长期免疫抑制治疗(如环孢素)。 (三)其他并发症 •出血:血小板减少导致,需及时输注血小板。 •肝静脉闭塞病:化疗损伤肝脏血管,表现为肝肿大、腹水,需抗凝和对症治疗。 •植入失败:干细胞未成功定植,可能需二次移植。 六、长期随访:从生存到高质量生活 •指标监测:定期检查血常规、肝肾功能、免疫功能,警惕复发或并发症。 •心理支持:帮助患者应对治疗后的焦虑、抑郁,重建社会功能。 •生育与免疫:提供生育咨询,适时接种疫苗(如流感疫苗),增强抵抗力。 七、未来趋势:技术革新拓宽希望 1.新型药物:更安全的免疫抑制剂和抗生素降低并发症风险。 2.脐带血优化:通过细胞扩增技术提升单份脐带血可用量,扩大儿童及成人患者应用。 3.半相合移植普及:无需完全配型,让更多无合适供体的患者获得机会。 4.联合治疗:如 CAR-T 细胞疗法与移植结合,靶向清除癌细胞,提高白血病治愈率。 总结:造血干细胞移植是一项复杂的系统工程,虽面临感染、排斥等挑战,但随着医学进步,其安全性和适用范围不断扩大。未来,随着精准医疗和细胞治疗的发展,这项技术将为更多患者点燃生命新希望。

搜索

当前位置:

当前位置: